カテゴリ

- *第96期棋聖戦五番勝負第3局

- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記

- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第5局リアルタイム観戦記

- 第80期五番勝負直前企画

- 第80期棋聖戦五番勝負第1局

- 第80期棋聖戦五番勝負第2局

- 第80期棋聖戦五番勝負第3局

- 第80期棋聖戦五番勝負第4局

- 第80期棋聖戦五番勝負第5局

- 第80期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第81期棋聖戦五番勝負第1局

- 第81期棋聖戦五番勝負第2局

- 第81期棋聖戦五番勝負第3局

- 第81期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第82期棋聖戦五番勝負第1局

- 第82期棋聖戦五番勝負第2局

- 第82期棋聖戦五番勝負第3局

- 第82期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第83期棋聖戦五番勝負第1局

- 第83期棋聖戦五番勝負第2局

- 第83期棋聖戦五番勝負第3局

- 第83期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第84期棋聖戦五番勝負第1局

- 第84期棋聖戦五番勝負第2局

- 第84期棋聖戦五番勝負第3局

- 第84期棋聖戦五番勝負第4局

- 第84期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第85期棋聖戦五番勝負第1局

- 第85期棋聖戦五番勝負第2局

- 第85期棋聖戦五番勝負第3局

- 第85期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第86期棋聖戦五番勝負第1局

- 第86期棋聖戦五番勝負第2局

- 第86期棋聖戦五番勝負第3局

- 第86期棋聖戦五番勝負第4局

- 第86期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第87期棋聖戦五番勝負第1局

- 第87期棋聖戦五番勝負第2局

- 第87期棋聖戦五番勝負第3局

- 第87期棋聖戦五番勝負第4局

- 第87期棋聖戦五番勝負第5局

- 第87期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第88期棋聖戦五番勝負第1局

- 第88期棋聖戦五番勝負第2局

- 第88期棋聖戦五番勝負第3局

- 第88期棋聖戦五番勝負第4局

- 第88期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第89期棋聖戦五番勝負第1局

- 第89期棋聖戦五番勝負第2局

- 第89期棋聖戦五番勝負第3局

- 第89期棋聖戦五番勝負第4局

- 第89期棋聖戦五番勝負第5局

- 第89期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第90期棋聖戦五番勝負第1局

- 第90期棋聖戦五番勝負第2局

- 第90期棋聖戦五番勝負第3局

- 第90期棋聖戦五番勝負第4局

- 第90期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第91期棋聖戦五番勝負第1局

- 第91期棋聖戦五番勝負第2局

- 第91期棋聖戦五番勝負第3局

- 第91期棋聖戦五番勝負第4局

- 第91期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第92期棋聖戦五番勝負第1局

- 第92期棋聖戦五番勝負第2局

- 第92期棋聖戦五番勝負第3局

- 第92期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第93期棋聖戦五番勝負第1局

- 第93期棋聖戦五番勝負第2局

- 第93期棋聖戦五番勝負第3局

- 第93期棋聖戦五番勝負第4局

- 第93期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第94期棋聖戦五番勝負第1局

- 第94期棋聖戦五番勝負第2局

- 第94期棋聖戦五番勝負第3局

- 第94期棋聖戦五番勝負第4局

- 第94期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第95期棋聖戦五番勝負第1局

- 第95期棋聖戦五番勝負第2局

- 第95期棋聖戦五番勝負第3局

- 第95期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第96期棋聖戦五番勝負第1局

- 第96期棋聖戦五番勝負第2局

- 第96期棋聖戦挑戦者決定戦

- ~奥出雲より~ 梅田望夫氏、第81期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記

携帯URL

2023年7月 3日 (月)

深浦九段に聞く

控室を訪れている佐々木七段の師匠である深浦九段に話を聞きました。

「藤井棋聖が毎局違うテーマで指していることに感心します。得意なパターンにこだわっていないんですね。私は3月の棋王戦五番勝負第3局で立会人を務めましたが、そのときに本局みたいに藤井棋聖が中段玉の将棋を指して苦労していました。そういうイメージがあったのですが。▲8六玉(73手目)と寄った手は、局面の最善を追求した結果で妥協なく感じます。

本局で佐々木が工夫の一つを出してきましたが、藤井棋聖に勝つことの大変さを感じます。本局のように、互いに辛抱する展開を予想しにくいです。その中でよく戦っていると思います。盤上でかけがえのない経験を得て、これからの将棋に必ずプラスになります。でも、そのうえで勝つことが求められていて大変なことです。

第1局、第2局、第3局と藤井棋聖のやり方がすべて異なります。3局とも同じ対局者だと思えません。私が1996年に羽生善治九段と王位戦七番勝負を戦ったときは、羽生九段が中終盤が強いということからパターンを絞れましたが、そのときとは違います。本局のような展開でも均衡を崩さずに保たないといけません」

藤井棋聖が残り1時間を切る

図は72手目△7三銀まで。図で藤井棋聖が長考して残り1時間を切りました。控室で検討する佐藤康九段は▲8六桂だと△6三金とされたときが難しく、得かわからないという見解でした。「長考しても先手は指す手が難しいです。玉の安定度に違いがあります。どちらかというと、先手の自信がないように見えます」とのこと。

16時27分ごろ、藤井棋聖が▲8六玉と寄ると、「えええーっ」と佐藤康九段と深浦九段が驚いていました。△5四角の筋を避けているとはいえ後手の飛車の筋に入ってしまうため、控室ではまったく予想されていませんでした。

(銀杏)

力強い指し回し

図は60手目△7五歩の局面。ここから▲7五同歩△8五桂▲同銀△7六桂▲6七玉△8八歩▲2九飛△8五飛▲7六玉と進みました(下図)。△7五歩に▲同歩なら△8五桂から△8八歩が後手の一連の手順。それを読んだうえで藤井棋聖は▲7五同歩と応じています。

下図は▲7六玉と桂を取りきったところ。玉自ら前線に出ていく力強い指し回しです。玉は強い駒で、駒落ちだと上手にこうした指し方で押さえ込まれてしまう展開もよく見かけます。

歩切れになった佐々木七段は、△8三飛と引いたあとに突破口を見いだせるか。難しい中盤戦が続きます。(銀杏)

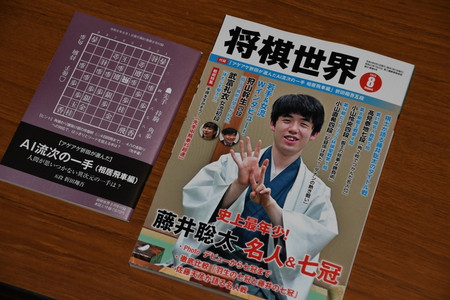

(控室に将棋世界8月号が届いた。棋聖戦第1局の記録係を務めた小山直希四段が第1局の解説をしている)

(控室に将棋世界8月号が届いた。棋聖戦第1局の記録係を務めた小山直希四段が第1局の解説をしている)

【将棋世界 2023年8月号|将棋情報局】

https://book.mynavi.jp/shogi/products/detail/id=138829

(銀杏)