カテゴリ

- *第96期棋聖戦五番勝負第3局

- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記

- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第5局リアルタイム観戦記

- 第80期五番勝負直前企画

- 第80期棋聖戦五番勝負第1局

- 第80期棋聖戦五番勝負第2局

- 第80期棋聖戦五番勝負第3局

- 第80期棋聖戦五番勝負第4局

- 第80期棋聖戦五番勝負第5局

- 第80期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第81期棋聖戦五番勝負第1局

- 第81期棋聖戦五番勝負第2局

- 第81期棋聖戦五番勝負第3局

- 第81期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第82期棋聖戦五番勝負第1局

- 第82期棋聖戦五番勝負第2局

- 第82期棋聖戦五番勝負第3局

- 第82期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第83期棋聖戦五番勝負第1局

- 第83期棋聖戦五番勝負第2局

- 第83期棋聖戦五番勝負第3局

- 第83期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第84期棋聖戦五番勝負第1局

- 第84期棋聖戦五番勝負第2局

- 第84期棋聖戦五番勝負第3局

- 第84期棋聖戦五番勝負第4局

- 第84期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第85期棋聖戦五番勝負第1局

- 第85期棋聖戦五番勝負第2局

- 第85期棋聖戦五番勝負第3局

- 第85期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第86期棋聖戦五番勝負第1局

- 第86期棋聖戦五番勝負第2局

- 第86期棋聖戦五番勝負第3局

- 第86期棋聖戦五番勝負第4局

- 第86期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第87期棋聖戦五番勝負第1局

- 第87期棋聖戦五番勝負第2局

- 第87期棋聖戦五番勝負第3局

- 第87期棋聖戦五番勝負第4局

- 第87期棋聖戦五番勝負第5局

- 第87期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第88期棋聖戦五番勝負第1局

- 第88期棋聖戦五番勝負第2局

- 第88期棋聖戦五番勝負第3局

- 第88期棋聖戦五番勝負第4局

- 第88期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第89期棋聖戦五番勝負第1局

- 第89期棋聖戦五番勝負第2局

- 第89期棋聖戦五番勝負第3局

- 第89期棋聖戦五番勝負第4局

- 第89期棋聖戦五番勝負第5局

- 第89期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第90期棋聖戦五番勝負第1局

- 第90期棋聖戦五番勝負第2局

- 第90期棋聖戦五番勝負第3局

- 第90期棋聖戦五番勝負第4局

- 第90期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第91期棋聖戦五番勝負第1局

- 第91期棋聖戦五番勝負第2局

- 第91期棋聖戦五番勝負第3局

- 第91期棋聖戦五番勝負第4局

- 第91期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第92期棋聖戦五番勝負第1局

- 第92期棋聖戦五番勝負第2局

- 第92期棋聖戦五番勝負第3局

- 第92期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第93期棋聖戦五番勝負第1局

- 第93期棋聖戦五番勝負第2局

- 第93期棋聖戦五番勝負第3局

- 第93期棋聖戦五番勝負第4局

- 第93期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第94期棋聖戦五番勝負第1局

- 第94期棋聖戦五番勝負第2局

- 第94期棋聖戦五番勝負第3局

- 第94期棋聖戦五番勝負第4局

- 第94期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第95期棋聖戦五番勝負第1局

- 第95期棋聖戦五番勝負第2局

- 第95期棋聖戦五番勝負第3局

- 第95期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第96期棋聖戦五番勝負第1局

- 第96期棋聖戦五番勝負第2局

- 第96期棋聖戦挑戦者決定戦

- ~奥出雲より~ 梅田望夫氏、第81期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記

携帯URL

2012年6月23日 (土)

次の一手クイズ、当選者発表

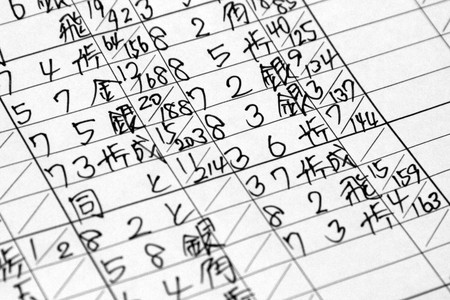

大盤解説会では△7二銀(76手目)の局面で次の一手クイズが出題され、石田九段と室田女流初段が当選者を発表した。

(当選番号を読み上げる石田九段。「46番の方、おめでとうございました。次はよんじゅう……4が多いね、縁起でもない」)

(「それではちょっと解説をしましょうか、この角は……角はどこでしたかね?」と石田九段。室田女流初段が8三の地点に戻し、「こんな、角が歩みたいに向かい合う将棋は見たことがないですよ」)

(石田九段が2008年の▲石田和雄九段-△中村太地四段(当時)戦を並べた。結果は先手勝ち。「今みたいな将棋が毎回指せればいいんですけど、もうできなくなったのでね」)

(局面が元に戻っているか確認。室田女流初段の師匠、杉本七段も見守る)

(文)

やっかいな端角

図は16時10分頃の局面。羽生棋聖は△7二銀(図)と引いて角に当てた。先手の攻めを催促した手だ。控室では▲7三歩成△8三銀▲6二と△9三角(参考図)が並べられ、この端角が受けにくいと言われている。飛車を見捨てる大胆な順だ。

図は16時10分頃の局面。羽生棋聖は△7二銀(図)と引いて角に当てた。先手の攻めを催促した手だ。控室では▲7三歩成△8三銀▲6二と△9三角(参考図)が並べられ、この端角が受けにくいと言われている。飛車を見捨てる大胆な順だ。

単純な銀取りではなく、その先に金を狙っているのが厳しい手たるゆえん。ここで(1)▲6六銀は、△8六歩▲7七金△3九角と数を足されて受けにくい。(2)▲7六歩は、△7四銀▲8四歩△7五銀で攻めが続く形だ。どちらの変化も、先手の玉形が不安定で後手の玉は堅いという差が、後手にとって大きくプラスに働いている。攻め合いは後手に分があるのだ。中村六段は持ち時間も残り少なく、苦しい状況に追い込まれている。

単純な銀取りではなく、その先に金を狙っているのが厳しい手たるゆえん。ここで(1)▲6六銀は、△8六歩▲7七金△3九角と数を足されて受けにくい。(2)▲7六歩は、△7四銀▲8四歩△7五銀で攻めが続く形だ。どちらの変化も、先手の玉形が不安定で後手の玉は堅いという差が、後手にとって大きくプラスに働いている。攻め合いは後手に分があるのだ。中村六段は持ち時間も残り少なく、苦しい状況に追い込まれている。

(検討する豊島七段と室田女流初段)

(文)

読みの入った手

中村六段は1時間4分の長考で▲7四歩(図)と利かした。△8二角と引かせて△8二歩を消す狙いと思われる。△8二角▲5七金△7二銀と進んだときが気になるが、それには▲7三歩成の成り捨てがピッタリで、先手の角は取られない。ただ、この手自体は角の移動範囲を狭くする手なので、感覚的に指しにくい手だ。先の長考は、読みの裏付けをとるための時間だったのだろう。この手を見て羽生棋聖が手を止めている。「次が▲5七金の一手ではないかもしれないので、自分ならとりあえず△8二角と指してみたいです」と豊島七段。相手の指し手を見てから考える、というわけだ。時間の使い方も十人十色である。

中村六段は1時間4分の長考で▲7四歩(図)と利かした。△8二角と引かせて△8二歩を消す狙いと思われる。△8二角▲5七金△7二銀と進んだときが気になるが、それには▲7三歩成の成り捨てがピッタリで、先手の角は取られない。ただ、この手自体は角の移動範囲を狭くする手なので、感覚的に指しにくい手だ。先の長考は、読みの裏付けをとるための時間だったのだろう。この手を見て羽生棋聖が手を止めている。「次が▲5七金の一手ではないかもしれないので、自分ならとりあえず△8二角と指してみたいです」と豊島七段。相手の指し手を見てから考える、というわけだ。時間の使い方も十人十色である。

(朝、対局室で盤側に座る豊島七段)

(文)