カテゴリ

- *第96期棋聖戦五番勝負第3局

- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記

- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第5局リアルタイム観戦記

- 第80期五番勝負直前企画

- 第80期棋聖戦五番勝負第1局

- 第80期棋聖戦五番勝負第2局

- 第80期棋聖戦五番勝負第3局

- 第80期棋聖戦五番勝負第4局

- 第80期棋聖戦五番勝負第5局

- 第80期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第81期棋聖戦五番勝負第1局

- 第81期棋聖戦五番勝負第2局

- 第81期棋聖戦五番勝負第3局

- 第81期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第82期棋聖戦五番勝負第1局

- 第82期棋聖戦五番勝負第2局

- 第82期棋聖戦五番勝負第3局

- 第82期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第83期棋聖戦五番勝負第1局

- 第83期棋聖戦五番勝負第2局

- 第83期棋聖戦五番勝負第3局

- 第83期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第84期棋聖戦五番勝負第1局

- 第84期棋聖戦五番勝負第2局

- 第84期棋聖戦五番勝負第3局

- 第84期棋聖戦五番勝負第4局

- 第84期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第85期棋聖戦五番勝負第1局

- 第85期棋聖戦五番勝負第2局

- 第85期棋聖戦五番勝負第3局

- 第85期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第86期棋聖戦五番勝負第1局

- 第86期棋聖戦五番勝負第2局

- 第86期棋聖戦五番勝負第3局

- 第86期棋聖戦五番勝負第4局

- 第86期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第87期棋聖戦五番勝負第1局

- 第87期棋聖戦五番勝負第2局

- 第87期棋聖戦五番勝負第3局

- 第87期棋聖戦五番勝負第4局

- 第87期棋聖戦五番勝負第5局

- 第87期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第88期棋聖戦五番勝負第1局

- 第88期棋聖戦五番勝負第2局

- 第88期棋聖戦五番勝負第3局

- 第88期棋聖戦五番勝負第4局

- 第88期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第89期棋聖戦五番勝負第1局

- 第89期棋聖戦五番勝負第2局

- 第89期棋聖戦五番勝負第3局

- 第89期棋聖戦五番勝負第4局

- 第89期棋聖戦五番勝負第5局

- 第89期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第90期棋聖戦五番勝負第1局

- 第90期棋聖戦五番勝負第2局

- 第90期棋聖戦五番勝負第3局

- 第90期棋聖戦五番勝負第4局

- 第90期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第91期棋聖戦五番勝負第1局

- 第91期棋聖戦五番勝負第2局

- 第91期棋聖戦五番勝負第3局

- 第91期棋聖戦五番勝負第4局

- 第91期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第92期棋聖戦五番勝負第1局

- 第92期棋聖戦五番勝負第2局

- 第92期棋聖戦五番勝負第3局

- 第92期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第93期棋聖戦五番勝負第1局

- 第93期棋聖戦五番勝負第2局

- 第93期棋聖戦五番勝負第3局

- 第93期棋聖戦五番勝負第4局

- 第93期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第94期棋聖戦五番勝負第1局

- 第94期棋聖戦五番勝負第2局

- 第94期棋聖戦五番勝負第3局

- 第94期棋聖戦五番勝負第4局

- 第94期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第95期棋聖戦五番勝負第1局

- 第95期棋聖戦五番勝負第2局

- 第95期棋聖戦五番勝負第3局

- 第95期棋聖戦挑戦者決定戦

- 第96期棋聖戦五番勝負第1局

- 第96期棋聖戦五番勝負第2局

- 第96期棋聖戦挑戦者決定戦

- ~奥出雲より~ 梅田望夫氏、第81期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記

携帯URL

2022年4月25日 (月)

終局直後

■永瀬拓矢王座

――本局を振り返っていかがでしたか。

永瀬 矢倉対雁木の力戦のような将棋でしたが、穴熊に組み替えられて、かなり神経を使う展開になって自信はありませんでした。

――△1五歩(36手目)と突いたあたりはいかがでしたか。

永瀬 少し進めると手が詰まりそうだったので、主張を作らないといけないと感じました。

――どのあたりでいけると思いましたか。

永瀬 △1七玉(144手目)と入玉はできましたが、よくわかっていなかったです。

――攻め駒を攻めて、完封した感じの将棋に見えましたが、いかがでしたか。

永瀬 攻め駒を攻める展開になりましたが、穴熊が残っていて、一つでも網が破れるといけないので、神経を使う展開が続いていたと思います。

――棋聖戦では2回目の挑戦です。お気持ちはいかがですか。

永瀬 挑戦することができてよかったです。去年と同じカードの挑戦者決定戦で、去年もチャンスはあったと思ったので、最後まで気を抜けないと思いました。

――藤井棋聖とは初めてのタイトル戦です。お気持ちと抱負をお願いします。

永瀬 大舞台で藤井棋聖と対局できることが実現できたのはよかったと思います。五番勝負が始まるまでに内容をよくして、いい勝負ができるようにしなければならないと思っています。

■渡辺明名人

――本局、研究を重ねてこられたと思いましたが、序盤、中盤はいかがでしたか。

渡辺 組み上がりは失敗したかなと思ったんですけど、そのあと無理に打開していったのがよくなくて、攻めが細い展開になってしまいました。

――穴熊に組む展開は誤算があったんでしょうか。

渡辺 千日手を打開するならそれくらいかなと思ったんですけど、結果的には無理だったかもしれないですね。

――挑戦者決定戦に敗れて藤井棋聖への挑戦はなくなりましたが、そのあたりのお気持ちは。

渡辺 挑決に来たからには勝ちたいというのがあったので、そこはすごく残念です。

(文)

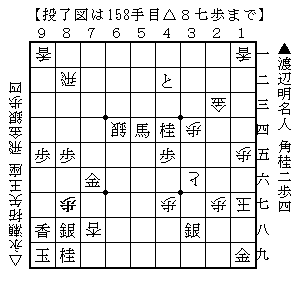

永瀬王座が挑戦権獲得

藤井聡太棋聖への挑戦を目指す第93期ヒューリック杯棋聖戦挑戦者決定戦▲渡辺明名人-△永瀬拓矢王座戦は、19時24分に158手で永瀬王座の勝ちとなりました。消費時間は▲渡辺3時間50分、△永瀬3時間42分。

勝った永瀬王座が挑戦権を獲得です。五番勝負第1局は6月3日に兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」で指されます。

(銀杏)

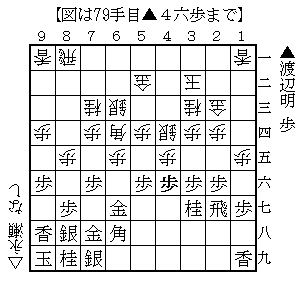

いよいよ決戦

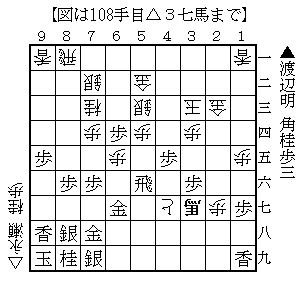

渡辺名人が▲4六歩(79手目)と反攻に出て決戦になりました。実戦は△4六同歩▲2五歩△同歩▲4五歩と進行。積極的に攻めかかっています。

狙いは△4五同桂▲同桂△同銀▲4四桂で、こう進めば先手成功です。とにかく先手陣が堅いので順調に攻めが続けばいいのですが、参加しているのは飛角桂で非常に攻めが細いのが問題。渡辺名人が得意とする展開ではありますが、条件は先手にとって厳しそうです。ただ、堅さが大差のため、一発でもいいパンチが入れば後手玉は空中分解してしまう恐れもあります。永瀬王座にとって神経を使う中盤戦になりそうです。

(文)

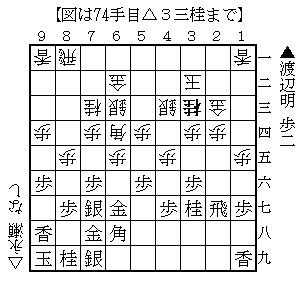

名人の辛抱

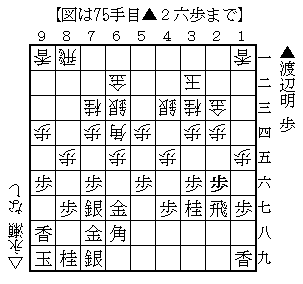

戦いが始まり、永瀬王座がじりじりと態勢を整えています。穴熊は堅い囲いですが、金銀が偏ることが弱み。永瀬王座は△6四角(68手目)から△3三桂(74手目)と、角と桂のコンビネーションで手薄な方面に狙いをつけました。次に△2五桂▲同桂△1九角成と飛車を目標にする順があり、先手としてはやっかいです。渡辺名人はなんと▲2六歩(75手目)と辛抱しました。

戦いが始まり、永瀬王座がじりじりと態勢を整えています。穴熊は堅い囲いですが、金銀が偏ることが弱み。永瀬王座は△6四角(68手目)から△3三桂(74手目)と、角と桂のコンビネーションで手薄な方面に狙いをつけました。次に△2五桂▲同桂△1九角成と飛車を目標にする順があり、先手としてはやっかいです。渡辺名人はなんと▲2六歩(75手目)と辛抱しました。

囲いの補修なら歩を打つのは自然ですが、2筋は先手にとって攻撃陣。飛車も使えなくなるので部分的には相当につらい手です。

囲いの補修なら歩を打つのは自然ですが、2筋は先手にとって攻撃陣。飛車も使えなくなるので部分的には相当につらい手です。

(文)

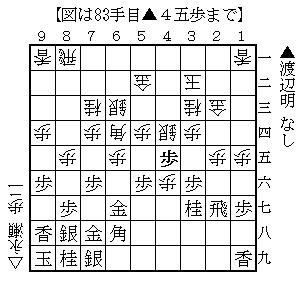

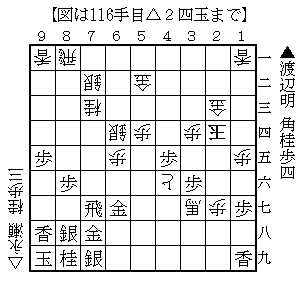

渡辺名人が手を尽くして攻めていますが、永瀬王座の押さえ込みの壁が厚く、突破口を見いだすのは難しい状況です。

渡辺名人が手を尽くして攻めていますが、永瀬王座の押さえ込みの壁が厚く、突破口を見いだすのは難しい状況です。