カテゴリ

- *第73期王座戦五番勝負第5局

- 第57期王座戦五番勝負第1局

- 第57期王座戦五番勝負第2局

- 第57期王座戦五番勝負第3局

- 第57期王座戦挑戦者決定戦

- 第58期王座戦五番勝負第1局

- 第58期王座戦五番勝負第2局

- 第58期王座戦五番勝負第3局

- 第58期王座戦挑戦者決定戦

- 第58期王座戦:一次予選

- 第58期王座戦:女流棋士一斉対局

- 第59期王座戦五番勝負第1局

- 第59期王座戦五番勝負第2局

- 第59期王座戦五番勝負第3局

- 第59期王座戦挑戦者決定戦

- 第59期王座戦:女流棋士一斉対局

- 第60期王座戦五番勝負第1局

- 第60期王座戦五番勝負第2局

- 第60期王座戦五番勝負第3局

- 第60期王座戦五番勝負第4局

- 第60期王座戦挑戦者決定戦

- 第61期王座戦五番勝負第1局

- 第61期王座戦五番勝負第2局

- 第61期王座戦五番勝負第3局

- 第61期王座戦五番勝負第4局

- 第61期王座戦五番勝負第5局

- 第61期王座戦挑戦者決定戦

- 第62期王座戦五番勝負第1局

- 第62期王座戦五番勝負第2局

- 第62期王座戦五番勝負第3局

- 第62期王座戦五番勝負第4局

- 第62期王座戦五番勝負第5局

- 第62期王座戦挑戦者決定戦

- 第63期王座戦五番勝負第1局

- 第63期王座戦五番勝負第2局

- 第63期王座戦五番勝負第3局

- 第63期王座戦五番勝負第4局

- 第63期王座戦五番勝負第5局

- 第63期王座戦挑戦者決定戦

- 第64期王座戦五番勝負第1局

- 第64期王座戦五番勝負第2局

- 第64期王座戦五番勝負第3局

- 第64期王座戦挑戦者決定戦

- 第65期王座戦五番勝負第1局

- 第65期王座戦五番勝負第2局

- 第65期王座戦五番勝負第3局

- 第65期王座戦五番勝負第4局

- 第65期王座戦挑戦者決定戦

- 第66期王座戦五番勝負第1局

- 第66期王座戦五番勝負第2局

- 第66期王座戦五番勝負第3局

- 第66期王座戦五番勝負第4局

- 第66期王座戦五番勝負第5局

- 第66期王座戦挑戦者決定戦

- 第67期王座戦五番勝負第1局

- 第67期王座戦五番勝負第2局

- 第67期王座戦五番勝負第3局

- 第67期王座戦挑戦者決定戦

- 第68期王座戦五番勝負第1局

- 第68期王座戦五番勝負第2局

- 第68期王座戦五番勝負第3局

- 第68期王座戦五番勝負第4局

- 第68期王座戦五番勝負第5局

- 第68期王座戦挑戦者決定戦

- 第69期王座戦五番勝負第1局

- 第69期王座戦五番勝負第2局

- 第69期王座戦五番勝負第3局

- 第69期王座戦五番勝負第4局

- 第69期王座戦挑戦者決定戦

- 第70期王座戦五番勝負第1局

- 第70期王座戦五番勝負第2局

- 第70期王座戦五番勝負第3局

- 第70期王座戦五番勝負第4局

- 第70期王座戦挑戦者決定戦

- 第71期王座戦五番勝負第1局

- 第71期王座戦五番勝負第2局

- 第71期王座戦五番勝負第3局

- 第71期王座戦五番勝負第4局

- 第71期王座戦挑戦者決定戦

- 第72期王座戦五番勝負第1局

- 第72期王座戦五番勝負第2局

- 第72期王座戦五番勝負第3局

- 第72期王座戦挑戦者決定戦

- 第73期王座戦五番勝負第1局

- 第73期王座戦五番勝負第2局

- 第73期王座戦五番勝負第3局

- 第73期王座戦五番勝負第4局

- 第73期王座戦挑戦者決定戦

LINK(リンク)

携帯URL

« 2025年7月 | メイン | 2025年10月 »

2025年9月

2025年9月18日 (木)

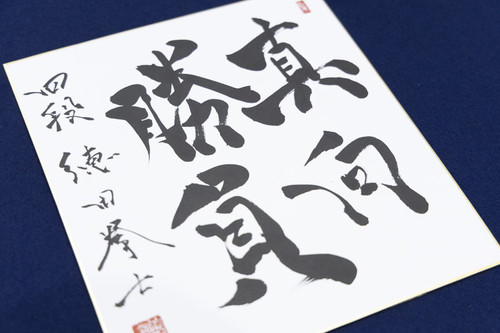

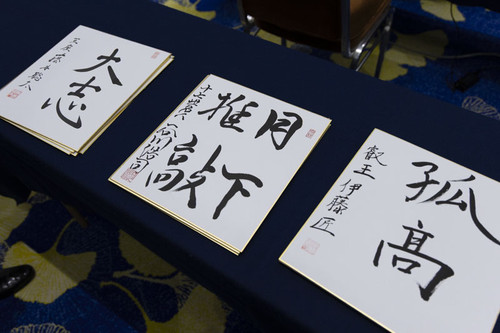

夕食休憩

第73期王座戦五番勝負第2局▲藤井聡太王座-△伊藤匠叡王は17時から17時半の夕食休憩になりました。▲5一飛までの消費時間は、▲藤井3時間40分、△伊藤3時間28分(持ち時間各5時間、チェスクロック使用、使いきると1手60秒未満の秒読み)。

(翔)

村山八段の見解

新聞解説の村山慈明八段に現局面までの流れをまとめていただきました。

「6手目△1四歩や早繰り銀にする△6四銀(24手目)など、序盤から伊藤叡王が誘導しているように思います。実戦例は少ないですが、水面下で研究されている手順で息がぴったりだと感じます。中盤に入って伊藤叡王に選択肢が多い局面が続きましたが、ストレートな指し方を選んでいると思います。

直前に▲2四歩(65手目)と突いた局面がもしかしたら本局のハイライトになるかもしれません。▲2四歩では▲5七同金△3七金▲5八玉△2八金▲7二飛という順を検討していましたが、それは厚みを築いて勝ちを目指す変化です。本譜の▲2四歩は△同歩に▲5七金と取って、駒をたくわえて相手玉の即詰みを狙う変化を秘めています。

この将棋はお互い、まっすぐな手を選んでいて、ブレーキをかける手が少ないですね。最近の将棋は途中で折り合うことが多いので、珍しい展開と言えます」

村山八段のコメントにある「相手玉の即詰みを狙う変化」ですが、大盤解説会に出演した斎藤慎太郎八段と古賀悠聖六段が壇上で指摘していたので紹介します。

上図から▲5七金△3七金▲6八飛△5六銀▲同銀△同歩▲同金△4七銀▲5七金△5六歩▲4七金△同金▲4一銀△4二金▲7二飛△2六角▲4二飛成△同銀▲5五馬△4四歩▲2三銀△1三玉▲1四銀成△同玉▲1五歩△同角▲2六桂△2五玉▲1六銀△3六玉▲3七歩△同金▲2七金△同金▲同銀△同玉▲2八飛△同玉▲3八金△2九玉▲3九金△1九玉▲4五歩△1八玉▲2八馬(参考図)までの詰み。

▲4二飛成以下は後手玉が即詰みです。

(日本庭園が見えるロビー)

(翔)