カテゴリ

- *第72期王座戦五番勝負第3局

- 第57期王座戦五番勝負第1局

- 第57期王座戦五番勝負第2局

- 第57期王座戦五番勝負第3局

- 第57期王座戦挑戦者決定戦

- 第58期王座戦五番勝負第1局

- 第58期王座戦五番勝負第2局

- 第58期王座戦五番勝負第3局

- 第58期王座戦挑戦者決定戦

- 第58期王座戦:一次予選

- 第58期王座戦:女流棋士一斉対局

- 第59期王座戦五番勝負第1局

- 第59期王座戦五番勝負第2局

- 第59期王座戦五番勝負第3局

- 第59期王座戦挑戦者決定戦

- 第59期王座戦:女流棋士一斉対局

- 第60期王座戦五番勝負第1局

- 第60期王座戦五番勝負第2局

- 第60期王座戦五番勝負第3局

- 第60期王座戦五番勝負第4局

- 第60期王座戦挑戦者決定戦

- 第61期王座戦五番勝負第1局

- 第61期王座戦五番勝負第2局

- 第61期王座戦五番勝負第3局

- 第61期王座戦五番勝負第4局

- 第61期王座戦五番勝負第5局

- 第61期王座戦挑戦者決定戦

- 第62期王座戦五番勝負第1局

- 第62期王座戦五番勝負第2局

- 第62期王座戦五番勝負第3局

- 第62期王座戦五番勝負第4局

- 第62期王座戦五番勝負第5局

- 第62期王座戦挑戦者決定戦

- 第63期王座戦五番勝負第1局

- 第63期王座戦五番勝負第2局

- 第63期王座戦五番勝負第3局

- 第63期王座戦五番勝負第4局

- 第63期王座戦五番勝負第5局

- 第63期王座戦挑戦者決定戦

- 第64期王座戦五番勝負第1局

- 第64期王座戦五番勝負第2局

- 第64期王座戦五番勝負第3局

- 第64期王座戦挑戦者決定戦

- 第65期王座戦五番勝負第1局

- 第65期王座戦五番勝負第2局

- 第65期王座戦五番勝負第3局

- 第65期王座戦五番勝負第4局

- 第65期王座戦挑戦者決定戦

- 第66期王座戦五番勝負第1局

- 第66期王座戦五番勝負第2局

- 第66期王座戦五番勝負第3局

- 第66期王座戦五番勝負第4局

- 第66期王座戦五番勝負第5局

- 第66期王座戦挑戦者決定戦

- 第67期王座戦五番勝負第1局

- 第67期王座戦五番勝負第2局

- 第67期王座戦五番勝負第3局

- 第67期王座戦挑戦者決定戦

- 第68期王座戦五番勝負第1局

- 第68期王座戦五番勝負第2局

- 第68期王座戦五番勝負第3局

- 第68期王座戦五番勝負第4局

- 第68期王座戦五番勝負第5局

- 第68期王座戦挑戦者決定戦

- 第69期王座戦五番勝負第1局

- 第69期王座戦五番勝負第2局

- 第69期王座戦五番勝負第3局

- 第69期王座戦五番勝負第4局

- 第69期王座戦挑戦者決定戦

- 第70期王座戦五番勝負第1局

- 第70期王座戦五番勝負第2局

- 第70期王座戦五番勝負第3局

- 第70期王座戦五番勝負第4局

- 第70期王座戦挑戦者決定戦

- 第71期王座戦五番勝負第1局

- 第71期王座戦五番勝負第2局

- 第71期王座戦五番勝負第3局

- 第71期王座戦五番勝負第4局

- 第71期王座戦挑戦者決定戦

- 第72期王座戦五番勝負第1局

- 第72期王座戦五番勝負第2局

- 第72期王座戦挑戦者決定戦

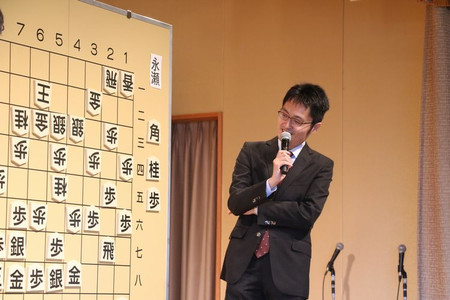

藤井王座は残り時間が1時間を切り、35分となりました。△6四銀は、次の△5五歩で銀に移動を促す狙いです。以下▲4五銀に△4四歩で銀の逃げ場はありません。検討を続ける稲葉八段は「△6四銀と上がって▲8三とを緩和できています。先手の対応が難しい、という展開がいまも続いている印象です」と感想を述べました。谷川十七世名人は、ここから(1)▲8三とと(2)▲9一歩成のどちらも難しいと見ています。

藤井王座は残り時間が1時間を切り、35分となりました。△6四銀は、次の△5五歩で銀に移動を促す狙いです。以下▲4五銀に△4四歩で銀の逃げ場はありません。検討を続ける稲葉八段は「△6四銀と上がって▲8三とを緩和できています。先手の対応が難しい、という展開がいまも続いている印象です」と感想を述べました。谷川十七世名人は、ここから(1)▲8三とと(2)▲9一歩成のどちらも難しいと見ています。

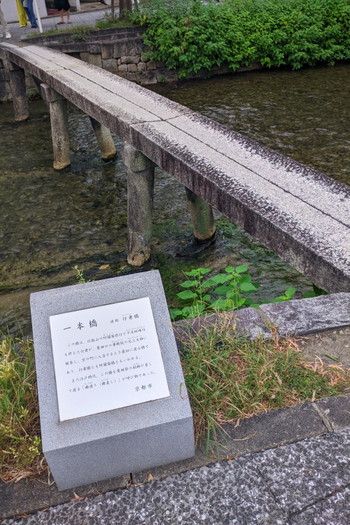

図の局面で17時となり、夕食休憩に入りました。ここまでの消費時間は▲永瀬3時間19分、△藤井3時間49分。夕食の注文は、藤井王座は八代目儀兵衛ホテルオリジナル米おにぎり(ねぎみそ、塩昆布)、都ホテル一番出汁の赤出汁、ウーロン茶。永瀬九段は都ホテルカレーライスセット(サラダ、スープ付)、ウーロン茶。対局再開は17時30分です。

図の局面で17時となり、夕食休憩に入りました。ここまでの消費時間は▲永瀬3時間19分、△藤井3時間49分。夕食の注文は、藤井王座は八代目儀兵衛ホテルオリジナル米おにぎり(ねぎみそ、塩昆布)、都ホテル一番出汁の赤出汁、ウーロン茶。永瀬九段は都ホテルカレーライスセット(サラダ、スープ付)、ウーロン茶。対局再開は17時30分です。

藤井王座の攻め、永瀬九段の受けという構図が続きます。上図▲5六銀は△6五桂を消しながら、▲4七飛の馬取りを狙っています。▲4七飛は馬取りだけでなく、▲4三飛成△同金に▲3二角の両取りも含みにしています。9筋ではと金を作れる見込みがあり、先手は挟撃形を築きやすそうです。

藤井王座の攻め、永瀬九段の受けという構図が続きます。上図▲5六銀は△6五桂を消しながら、▲4七飛の馬取りを狙っています。▲4七飛は馬取りだけでなく、▲4三飛成△同金に▲3二角の両取りも含みにしています。9筋ではと金を作れる見込みがあり、先手は挟撃形を築きやすそうです。