2025年10月

2025年10月 6日 (月)

昼食休憩

12時、昼食休憩に入りました。ここまでの消費時間は▲斎藤1時間14分、△服部44分。昼食の注文は服部七段が天ざるうどん(手打吉兆)、斎藤六段がハラミ&ステーキの欲張りお重(けむり屋牛力)でした。対局は12時40分から再開されます。

12時、昼食休憩に入りました。ここまでの消費時間は▲斎藤1時間14分、△服部44分。昼食の注文は服部七段が天ざるうどん(手打吉兆)、斎藤六段がハラミ&ステーキの欲張りお重(けむり屋牛力)でした。対局は12時40分から再開されます。

(飛龍)

ともに最後の新人王戦

新人王戦の出場規定に、10月1日時点で六段以下、並びに26歳以下(アマチュア選手や新四段には適用されないことも)があります。服部七段は昨年10月1日時点では六段でしたが、いまや七段となって来期は参加できません。一方の斎藤六段もこの夏に27歳になり、今期が最後の出場となりました。

(朝、対局開始を待つ両者)

(朝、対局開始を待つ両者)

50期を優に超え、何度か出場資格の変更があった中で複数回の優勝者はこれまで11人いました。服部七段は史上最多タイの3回目の優勝を目指します。

一方でこれまでの対戦は斎藤六段の1戦1勝。奨励会三段リーグ戦では、斎藤六段が第61回に四段昇段を果たして卒業したのに対し、服部七段が参加したのは第62回からで重なっておらず、対戦はありませんでした。

一方でこれまでの対戦は斎藤六段の1戦1勝。奨励会三段リーグ戦では、斎藤六段が第61回に四段昇段を果たして卒業したのに対し、服部七段が参加したのは第62回からで重なっておらず、対戦はありませんでした。

(飛龍)

新人王戦三番勝負の初めて

昨年12月に移転オープンした現関西将棋会館で新人王戦三番勝負が指されるのは、本局が初めてになります。5階の特別対局室は普段の日は温存されることが多く、タイトル戦を含めた番勝負など、限られた機会にしか使われません。

(斎藤六段の控室も5階にある)

(斎藤六段の控室も5階にある)

前期までの3期の決勝三番勝負はいずれも関西本部所属の棋士の間で争われ、東京本部から三番勝負進出者が出るのは4期前の伊藤匠四段(段位は当時)以来となりました。斎藤六段は伊藤現叡王の兄弟子に当たります。また、新人王戦にチェスクロック方式が導入されたのは3期前の第53期から。すなわち、東京本部所属でチェスクロック使用の決勝三番勝負を戦うのは斎藤六段が初めてとなりました。

(飛龍)

(飛龍)

カテゴリ

- *第56期決勝三番勝負第1局

- 第40期決勝三番勝負第1局

- 第40期決勝三番勝負第2局

- 第41期決勝三番勝負第1局

- 第41期決勝三番勝負第2局

- 第41期決勝三番勝負第3局

- 第42期決勝三番勝負第1局

- 第42期決勝三番勝負第2局

- 第42期決勝三番勝負第3局

- 第43期決勝三番勝負第1局

- 第43期決勝三番勝負第2局

- 第43期決勝三番勝負第3局

- 第44期決勝三番勝負第1局

- 第44期決勝三番勝負第2局

- 第44期決勝三番勝負第3局

- 第45期決勝三番勝負第1局

- 第45期決勝三番勝負第2局

- 第45期決勝三番勝負第3局

- 第46期決勝三番勝負第1局

- 第46期決勝三番勝負第2局

- 第46期決勝三番勝負第3局

- 第47期決勝三番勝負第1局

- 第47期決勝三番勝負第2局

- 第48期決勝三番勝負第1局

- 第48期決勝三番勝負第2局

- 第49期決勝三番勝負第1局

- 第49期決勝三番勝負第2局

- 第50期決勝三番勝負第1局

- 第50期決勝三番勝負第2局

- 第50期決勝三番勝負第3局

- 第51期決勝三番勝負第1局

- 第51期決勝三番勝負第2局

- 第52期決勝三番勝負第1局

- 第52期決勝三番勝負第2局

- 第53期決勝三番勝負第1局

- 第53期決勝三番勝負第2局

- 第53期決勝三番勝負第3局

- 第54期決勝三番勝負第1局

- 第54期決勝三番勝負第2局

- 第54期決勝三番勝負第3局

- 第55期決勝三番勝負第1局

- 第55期決勝三番勝負第2局

(飛龍)

(飛龍)

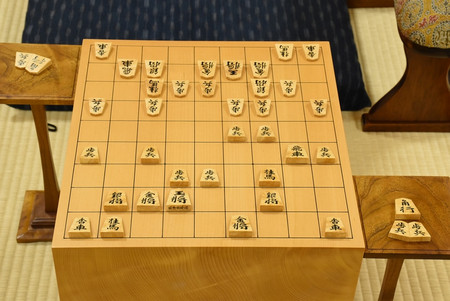

対局開始から10分弱で上図。以下は▲7七角△4四角と駆け引きがあり、▲4四同角△同歩▲8八銀△8六歩から飛車先交換に進みました。

対局開始から10分弱で上図。以下は▲7七角△4四角と駆け引きがあり、▲4四同角△同歩▲8八銀△8六歩から飛車先交換に進みました。