2019年11月23日 (土)

本局使用の盤駒

盤は第1局(鳥取県米子市)でも使われた、大山名人記念館所蔵のものです。

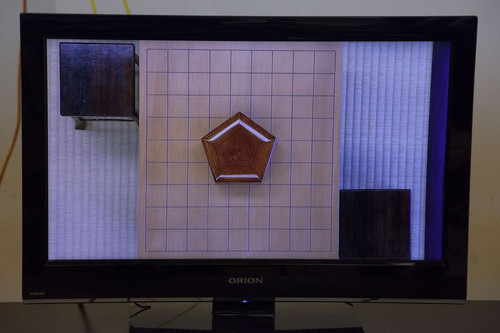

(対局開始前のモニター。駒箱は正五角形)

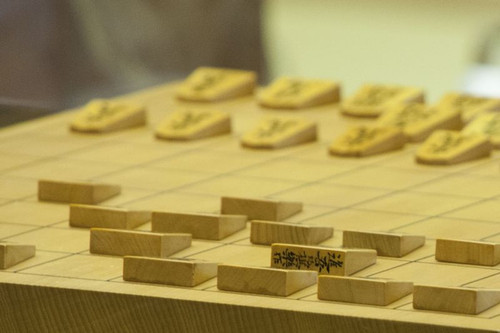

駒は「関西駒の会」の棋楽作、魚龍書の盛上駒です。

「魚龍」さんは書家で、書体が公式戦で使われるのは初めてです。

(駒尻には所有者の名前が入り「進吾持 棋楽作」と書かれている)

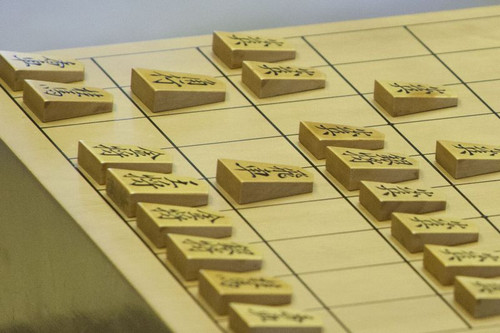

(魚龍書)

(開始直後の盤面。魚龍書は「歩兵」が特徴的な字体だそうだ)

(翔)

昼食休憩

第27期大山名人杯倉敷藤花戦第2局は、正午から昼食休憩に入りました。

64手目△8四同歩までの消費時間は、▲里見56分、△伊藤55分(持ち時間は各2時間、チェスクロック使用。切れたら1手60秒未満の秒読み)。

対局は芸文館ホールに会場を移し、13時頃から再開します。

午後からは公開対局です。12時45分より開会式が行われます。お近くの方はぜひお越しください。

(里見倉敷藤花の昼食は岡山県産和牛すき焼き丼、ホットコーヒー)

(伊藤女流三段の昼食は岡山県産牛カレー、ホットミルクティー)

いずれも料理旅館鶴形のメニューです。

(翔)

倉敷の特産品

倉敷市からは日本遺産(地域の歴史的魅力や特色を通じて、わが国の文化や伝統を語る「ストーリー」を文化庁が認定している)に3つのストーリーが認定されています。

そのうちのひとつ、「一輪の綿花から始まる倉敷物語~和と洋が織りなす繊維のまち~」は31の構成文化財があり、「繊維製品」もあります。

(控室には倉敷の特産品が展示されている)

(デニム製品、シャインマスカット、桃)

(デニム地で作られたポケットティッシュ、小銭入れ。倉敷市は1965年に日本で初めて国産ジーンズを製造した地として知られている)

(地下足袋タイプのシューズ。もともと地下足袋とは人力車のタイヤを加工して、縫いつけて作られたもの)

(畳縁を加工して作られたポーチや祝儀袋。畳縁は耐久性に富み、豊富な色やデザインで様々な小物の制作に応用されている)

(翔)

最近の記事

カテゴリ

- *第33期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- *第33期倉敷藤花戦三番勝負第3局

- 第18期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第19期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第19期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第20期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第20期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第21期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第21期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第22期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第22期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第22期倉敷藤花戦三番勝負第3局

- 第22期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第23期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第23期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第23期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第24期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第24期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第24期倉敷藤花戦三番勝負第3局

- 第24期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第25期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第25期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第25期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第26期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第26期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第26期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第27期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第27期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第27期倉敷藤花戦三番勝負第3局

- 第27期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第28期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第28期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第28期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第29期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第29期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第29期倉敷藤花戦三番勝負第3局

- 第29期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第30期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第30期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第30期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第31期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第31期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第31期倉敷藤花戦挑戦者決定戦

- 第32期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第32期倉敷藤花戦三番勝負第2局

- 第33期倉敷藤花戦三番勝負第1局

- 第33期倉敷藤花戦挑戦者決定戦