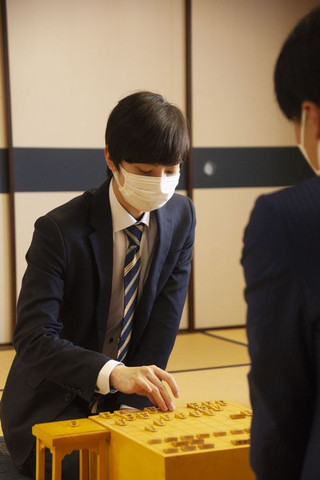

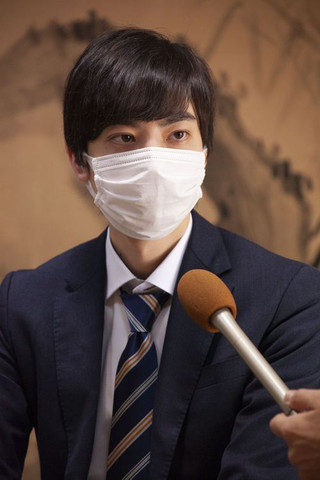

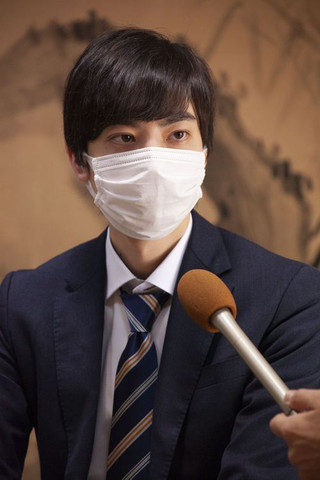

(終局直後)

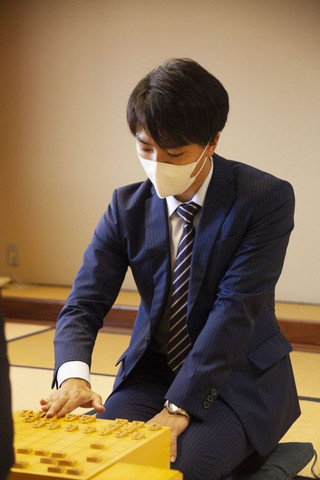

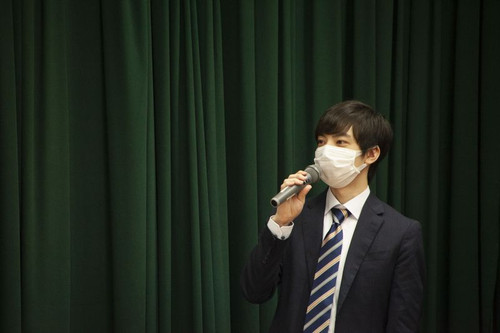

(インタビューを受ける徳田拳士四段。棋戦初優勝を飾った)

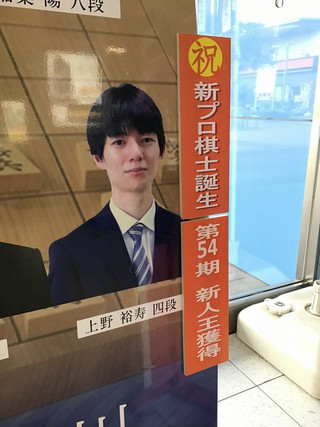

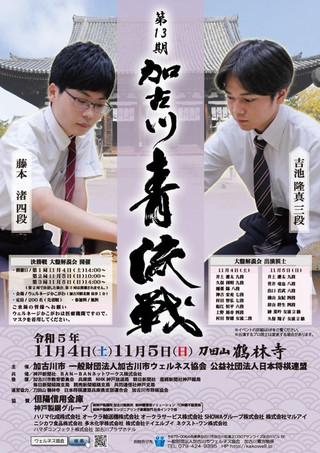

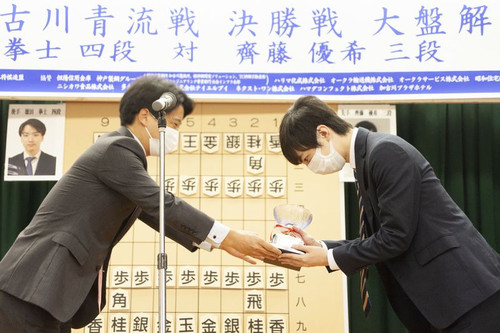

■優勝した徳田拳士四段のコメント

── 序盤は果敢に攻められる展開でしたが。

徳田 経験があった形だったので、局面が複雑になる変化を選んだのですが、こちらの形がいびつで、すぐに負けになる変化も多く、怖い思いをしながら指していました。

── どのあたりで勝ちを意識しましたか。

徳田 △4二玉(86手目)と上がって詰めろが続きそうにないので、少し余しているかなと思いました。

── 一局を振り返って。

徳田 昨日よりは、いい将棋を指せたのかなと思います。

── 棋戦初優勝です。いまの気持ちを。

徳田 以前、何度か記録係で来させていただいて、そのときに「今度は対局者として優勝したい」という思いがあったので、それがかなって、すごくうれしく思います。

(敗れた齊藤優希三段)

■準優勝の齊藤優希三段のコメント

── 本局は序盤から果敢に攻める展開でした。

齊藤 第1局では時間がなくてミスをしてしまったので、なるべく早い展開で時間が余るようにと急戦策を取ったのですが、思った以上に手の作り方が難しくて、仕掛けた割には、いまいちな内容だったと思います。

── どのあたりで苦戦を感じましたか。

齊藤 こちらの飛車角が使えていないのと、攻めていかないといけない忙しい展開で、仕掛けたあとは全体通してうまくいっていない内容だったと思います。

── 決勝三番勝負を終えて。

齊藤 こういった舞台で指すのは初めてなので、貴重な、いい経験になった思うのですが、緊張で手が伸びなかったところもあったので、今後に生かしていければと思います。

── 今後の抱負を。

齊藤 公式戦で何度も勉強する機会があったので、そういった経験を生かして奨励会のほうも抜けていければと思います。

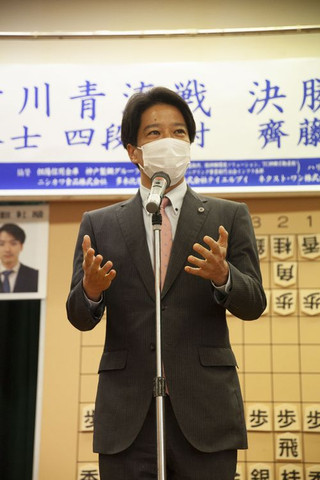

(このあと、大盤解説会場に移動した)

(インタビュー書き起こし=夏芽、写真=翔)